SESとは?SES企業で働くエンジニアとフリーランスのメリット・デメリットを解説

このコラムでは、SESの基礎知識や契約形態を整理しながら、優良なSES企業を見つけるポイントや、SES企業での正社員とフリーランスのメリットとデメリットをそれぞれ解説しています。SESに関する理解を深めることで、今後の転職活動やフリーランスとして独立、案件を獲得する際にもミスマッチするリスクを事前に防ぎ、自身の理想に近い働き方を実現することができます。ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

- 監修者

-

- 執筆者

-

SESの基本概要と定義

まずはSESの基本的な意味や契約形態について整理するところから始めましょう。

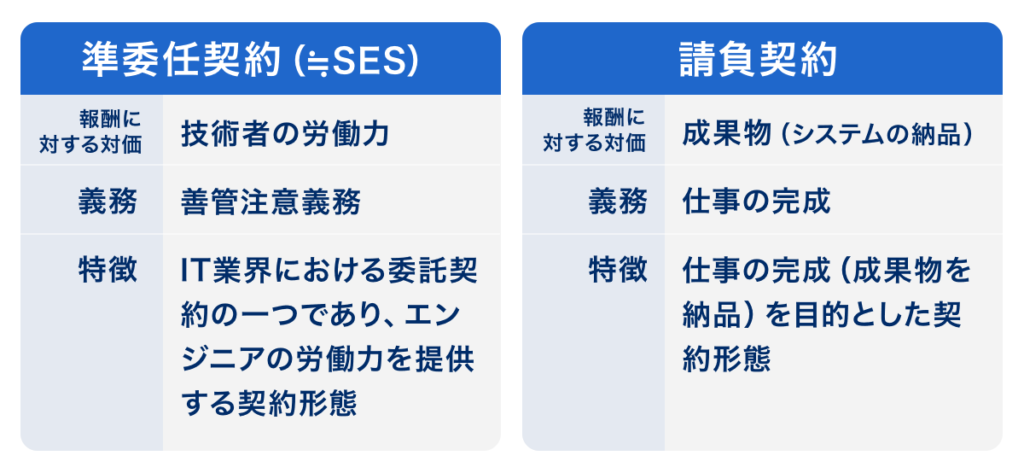

SESは、特定のシステム開発や運用に必要なエンジニア(技術者)が顧客企業に参画するサービスをいいます。契約形態は準委任契約をベースにしているため、顧客からの報酬は稼働時間を基準に支払われ、労務提供に対する対価が発生します。作業の成果物自体を納品するわけではなく、業務範囲や責任範囲はクライアントとの話し合いによって定義され、あくまでも人的リソースを提供することが目的です。成果物を納品する請負契約とは異なり、対応作業の明確化が求められます。

SESの意味とその仕組み

SESの正式名称は、System Engineering Serviceと呼ばれ、ITやソフトウェア開発の専門スキルを必要としている企業に対する、エンジニアの常駐サービスを指します。IT業界の人材不足が続く中で、企業は円滑に必要なスキルを持つ即戦力人材を確保するため、SESを利用するケースが増加しています。専門性の高いエンジニアが必要なプロジェクトでは、企業規模を問わず有用な選択肢となっています。

SESの仕組みとしては、エンジニアが顧客企業の現場に技術支援要員として常駐し、クライアント企業からの指揮命令権によって動くのではなく、SES企業との契約に基づいて稼働時間に対して報酬が発生する「準委任契約」に沿って業務を遂行していきます。

仕事内容としては、主に要件定義・設計・開発・運用など、プロジェクトの工程に応じて作業を行います。顧客からの報酬はエンジニアの稼働実績に基づいてSES企業に支払われ、エンジニアへは給与という形で還元される流れです。成果物の完成や引き渡しを求められるわけではなく、あくまでも期間内の労務提供が評価対象になるため、状況が変動するプロジェクトにも柔軟に対応しやすいというメリットがあります。

SESの具体的な契約形態とは

SESの多くは、準委任契約であり、あらかじめ定めた期間や内容に応じてエンジニアが業務に参画します。請負契約のように完成物の納品を求められるのではなく、その期間内で作業を遂行することが報酬の対象となります。

顧客企業とSES企業との間で業務内容や稼働時間、スキル要件などを合意し、エンジニアが現場に常駐してプロジェクトに携わる形です。クライアント側(発注者側)の観点では、採用難の時代で必要なときに必要なスキルを兼ね揃えた人材(求人)を確保できるのが大きなメリットとなります。

IT業界における契約形態について

SESがIT業界の中でどのように位置づけられ、どのような契約形態なのかをより詳しく見ていきます。

IT業界では、完成物を納品する“請負契約”と、労働力を提供する“派遣契約”などいくつかの契約形態があります。SESはその中でも”準委任契約”を元に、エンジニアのスキルや労務へ対価を支払う方法で契約締結することが多いです。

プロジェクト全体を外部に委託したい場合には、請負契約を結ぶことが一般的ですが、準委任契約により企業内の人的リソースの延長としてプロジェクトを推進できる点が利点となります。また派遣契約とは異なり、クライアント企業の指揮命令系統には直接組み込まれず、あくまでもSES企業の社員やフリーランスとして参画します。

SESに関連してIT業界で「SIer」という言葉を聞く機会があるかもしれません。SIerはシステムの開発、運用、保守など、サービスや事業を一括して請け負う企業を意味します。SESは技術者の労働力、SIerは成果物(システムの納品)によって報酬を得るという違いがあります。

請負契約・準委任契約・派遣契約との違いとは

それぞれの契約形式には明確な違いがあり、エンジニアの働き方や責任範囲も異なるため、請負契約・準委任契約・派遣契約のポイントを整理してみます。

請負契約

請負契約は、完成された成果物をクライアントに納品することが前提となる契約形式です。開発プロジェクトであれば、システムの完成や動作検証が完了した段階で報酬が支払われます。そのため、開発会社やフリーランス側が品質・納期管理やプロジェクト遂行の責任を大きく負わなければなりません。要求定義から設計、実装、テストまでを一括して請け負うため、エンジニアには多角的なスキルとマネジメント能力が求められます。

準委任契約

準委任契約は、労働力や技術力の提供までが主な目的となり、成果物の完成を必須としない契約形式です。SESはこの準委任契約に当てはまるケースが多く、エンジニアがクライアント先に常駐し、業務範囲のなかで稼働時間や成果を提供します。従って、実際にどのような工程に携わるかはクライアントとの事前調整によって決定されることもあり、柔軟に期間を延長したり業務内容を調整したりしやすいのも特徴です。

派遣契約

派遣契約ではクライアント企業の指示命令を受け、エンジニアは顧客企業の従業員とほぼ同等の扱いを受けます。派遣会社とは雇用契約を結びつつも、業務上の指示は派遣先の企業から直接受ける形です。派遣形態は、登録型(有期雇用派遣)と、派遣会社がエンジニアを正社員または契約社員として雇用している常用型(無期雇用派遣)の2種類に分類されます。

なお、登録型の派遣契約では、同じ派遣先に3年以上勤務することは認められていません。SES契約と派遣契約は類似している面もありますが、指揮命令系統や法的な規制が異なります。SESではクライアント企業が直接指示するのではなく、SES企業を通して業務内容を調整する点がポイントとなります。

エンジニアがSESとして働くメリット5つ

SESは、大規模プロジェクトや先端技術を扱う案件など様々なプロジェクトに短期から中長期に携わる機会が得られるため、技術や経験、キャリアを広げやすい働き方です。ここでは大きな案件に携われるチャンスや、働き方の柔軟性など、SES契約で働くエンジニアのメリットを詳しく見ていきましょう

メリット1 大きな案件に携われるチャンスがある

SESは、さまざまなクライアントから案件を受注するため、大手企業や公共事業、金融系などの大型案件に携わる機会があります。エンジニアとしては、普段経験できない規模や話題の成長企業のプロジェクトに参画できることが大きな学びと実績にもつながります。

一定規模のプロジェクトではチーム体制も整い、セキュリティ管理から高度なアーキテクチャ設計まで経験できるチャンスが広がります。こうした経験を積むことで、次の転職やフリーランス転向時にもアピールできる実績となります。また、最新技術や新しい開発手法に触れる機会からエンジニアとしての市場価値を高めやすい環境です。

メリット2 人間関係に悩まされることが比較的少ない

基本的に職場環境は、異動や転勤、転職する機会がない限りには簡単には変えられません。そのため、人間関係で悩み、ストレスを感じるようになってしまっても、有効な解決法が見出せずに、よりストレスを溜めてしまう環境があります。その点、SESエンジニアは数カ月での契約期間が設定されることが多くプロジェクトごとに会社、配属先も変わります。もし現場の雰囲気が合わなかったり、人間関係の悩みを抱えたりしても、次のプロジェクトに移ることでリセットしやすい環境でもあります。

一方、プロジェクトごとに新しい環境での適応力が必要となるため、コミュニケーションスキルや柔軟性はSESで活躍する上でもエンジニア個人に求められます。

メリット3 長期間・長時間にわたる残業が少ない

システム開発などの業務では、納期までに成果物を納品する必要があります。そのため、納期前は残業が多いイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

SESの契約では、クライアントとSES企業との間で稼働時間や残業時間の調整が事前に取り決められます。契約上で工数を管理しているため、無制限に残業を強いられるようなケースは基本的に少ないものです。そうは言いつつも、かつては残業が多い現場も多々ありました。

ただ、SES企業はエンジニアの健康管理や離職を防ぐためにも、長期的な過度な残業が続かないように努力をしてきたという背景があります。もし現場の残業が多くなれば、クライアントに改善を求めるSES企業も増えています。その結果、現在のSES業界においては、ある程度コントロールされた労働環境で働ける可能性が高いと言えます。

メリット4 身に付けられるスキルや経験の幅が広がる

SESエンジニアは、さまざまな業界、企業のプロジェクトに参画する機会があります。興味のある分野や身につけたい専門領域で技術面・業務面ともに幅広い経験を積むことができます。Web開発から金融システム、組込み開発など、案件によって求められるスキルが異なるため学びの機会が豊富です。

特に若手のうちは技術を着実に身につけてポートフォリオを充実化させ、派生する領域にチャレンジすることで、自分に合った分野や好きな技術を見つけやすくなります。また、異なる企業文化を経験する中で、コミュニケーション力や業界知識も自然と身につき、徐々に上流工程にも携わる機会も生まれていきます。

これらの経験を積み重ねることで、どのような環境でも活躍できる、評価を得られるエンジニアを目指せるのもSESのメリットといえます。

メリット5 企業とのつながりと成長機会が増える

SESでは、ビジネスを通じてさまざまな接点が増えることもあり、人脈が広がりやすい環境です。直接取引する企業の開発実績の積み上げや、元請け企業との連携を通じて、単金アップや新たな挑戦を得るなど成長機会が期待できます。また技術力が高いエンジニアやリーダーがいる現場では特に刺激的な学習の場となり、技術的にも人間的にも成長機会につながるなど魅力の一つといえます。

エンジニアがSESとして働くデメリットとは

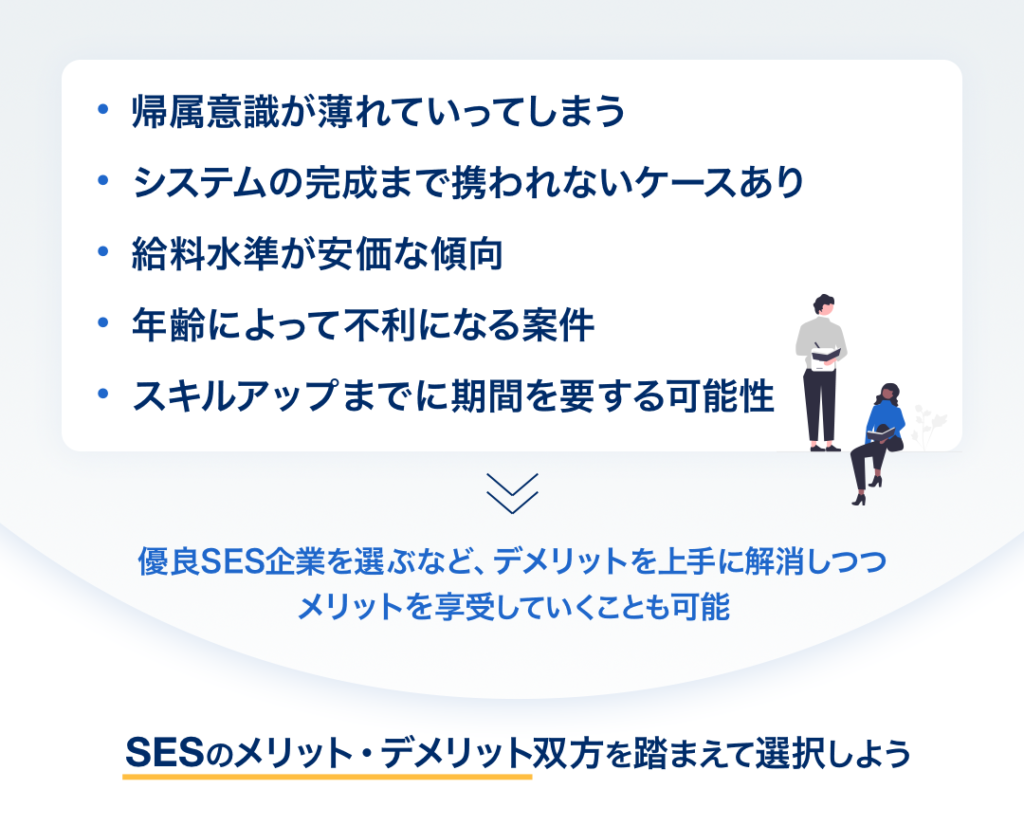

次にメリットだけでなく、SESとして働く中での注意すべきデメリットも押さえておきましょう。

複数のクライアント先へ派遣されることで経験を積める反面、一定の制約や派生するリスクも存在します。例えば会社への帰属意識が薄れがちだったり、プロジェクト最終段階に立ち会えないケースなどのデメリットも挙げられます。また請負企業や複数の仲介を挟むことで、報酬単価が減少することもあり注意が必要です。年齢やスキルによっては希望する案件を獲得しにくい場合もあります。

ここでは具体的なデメリットを整理しながら、SESが向いている人とそうでない人の特徴にも触れていきます。

帰属意識が薄れていってしまう

SESとして働く場合は、基本的に客先常駐で業務を行なう性質上、自社のメンバーと一緒に働く機会がなかったり、自社に戻る機会は面談や定例会などに限られてきます。そのため、自社社員と交流を深める機会がなかなか得られず、規模によっては面識のない社員がいるといった状況も想定され、帰属意識が低下しがちです。

また、自社に出社する機会が少なくなることにより、正当な評価を受けられている実感が湧かないという不安な一面もあります。正当な評価を受けている実感がなければ、将来のキャリア形成や年収アップにも不安は波及し、モチベーション低下、離職につながる可能性が高くなります。

帰属意識の高い状態で業務を続けるためには、このような課題を解消できるような対策を講じているSES企業に所属することが大切です。自身で探すのが困難な場合は、SES業界に精通した転職エージェントに相談してみましょう。

システムの完成まで携われないケースあり

大手SIerなどが受注した大規模なプロジェクトは、案件を細分化して下請けの中小企業に発注するのが一般的な流れです。そのため、携わっているプロジェクトは大きな案件の一部であるケースも珍しくありません。

システムやソフトウェア開発に携わったとしても、完成形を見ることがかなわず、そのまま契約が終了することもあります。自身が携わったプロジェクトの全容が把握できない状態で、業務を遂行する際、何かとモチベーションが低下する可能性があるでしょう。

また、プロジェクトが大きいほど細分化され、携わるエンジニアも多くなります。そのため、自身に割り振られる業務の領域がより限定的になることも想定されます。さまざまな経験を積みたいエンジニアにとっては、やりがいを感じづらいかもしれません。このような場合、案件を選択することが可能なSES企業に所属している状態が望ましいです。フリーランスであれば、契約更新時に新たな案件先へステップアップするのもよいかもしれません。

給料水準が安価な傾向

IT業界では、二次請け、三次請けと、下請け構造が常態化している状況です。大手企業が案件を受注し、中堅企業へ仕事を割り振ります。それを受注した中堅企業は、受注した案件をさらに細分化し中小企業に発注する流れが一般的です。このプロセスでは仲介手数料や中間マージンが発生するため、最終的に現場で働くエンジニアの報酬は少なくなります。

ただし近年では、そのような構造的な課題をビジネスチャンスとして捉え、商流適正化を図り、高単価を実現したり、クライアントの稼働単価と連動した報酬制度(単価連動型の報酬制度)を整備しているSES企業も増えています。自分のスキルや経験を正当に評価してくれる企業を選ぶことが大切です。

年齢によって不利になる案件

SESの業界では、シニア層のエンジニアを求めるクライアントも多いため、若手は案件が限られる傾向があります。特に最新技術を扱うプロジェクトでは一定の経験を重ねた方が求められるため、年齢が若い方は経験不足を理由に参画が難しくなるという状況もあります。

また、より高次のマネジメントスキルや特殊な専門知識を持つベテランエンジニアが重宝されるケースもあり、スキルや実績が特に重視される事例も存在します。

スキルアップまでに期間を要する可能性もあり

SES契約で働く場合、プロジェクトごとに担当領域が限定され、スキルアップに必要な工程に携わる機会が少ないまま、次のプロジェクトに移ってしまうこともあります。実際に若手のエンジニアが初めて担う作業は、簡易的な実装やテストのみといった状況もあり、下流工程も重要な業務ではありますが、さまざまな経験を積んだり、スキルを磨くことを期待しているエンジニアにとっては、少々物足りなさを感じるかもしれません。

SESで成長速度を上げていくためには、着実に現場で経験を積み、自己学習や資格取得を積極的に行いながらポートフォリオを作り込んでいくことが重要です。計画的に自分が身につけたいスキルや技術を企業に相談することもおすすめです。最近では参画案件を選択できる制度を取り入れているSES企業も増えているため、この点は上手に解消しつつ、スキルアップやキャリア形成を叶えていきましょう。

SESが向いている、向いていない人の特徴

SESが向いている人は、様々な環境で働いてスキルを磨き上げたい、新しい人間関係を築くのがそこまで苦にならない、柔軟に業種やプロジェクトを渡り歩きたい方です。一方、基本的に変わらぬ環境で腰を据えて専門性を深めたい、長期的な成果物作りにコミットしたい方には不向きと感じる場合があるかもしれません。

どのような働き方が自身のキャリアや目標にマッチするのかを思考し、メリットとデメリットを冷静に評価することが重要です。

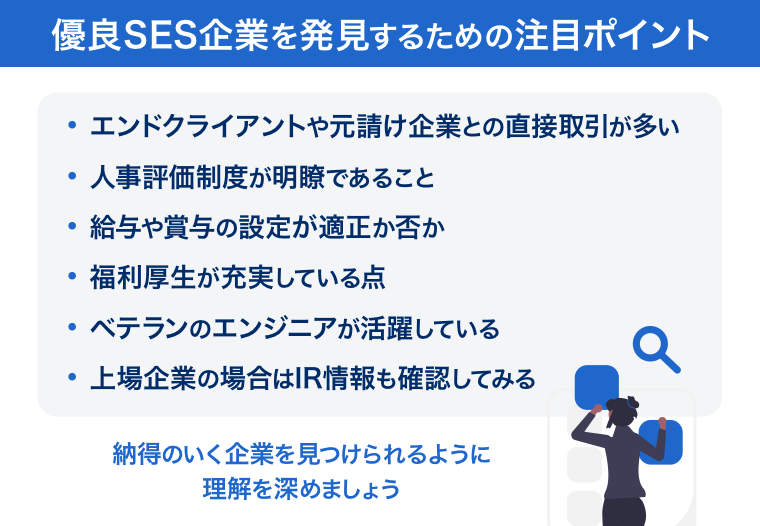

優良なSES企業を発見する6つのポイントとは

SES企業といっても規模や経営方針、取引条件など多種多様です。エンジニア本人のキャリアアップや報酬、労働環境に直結するため、どの企業に属するかによって大きな違いが生まれます。特にクライアントとの直接取引が多い企業は中間マージンを抑えてエンジニアに還元しやすくなり、監査や評価制度が整っている企業では安心してキャリアを築ける傾向があります。ここでは6つの視点から、優良なSES企業を見極める方法を紹介します。

エンドクライアントや元請け企業との直接取引が多い

SES企業の多くは、同業他社のSES企業と取引していることが多く、案件を受注することだけを考えればそれほど難しくありません。しかし、このままでは多重下請け構造の下流ポジションから抜け出せずに、やりたい業務に携わる機会が巡ってこない可能性が考えられます。また中間の仲介業者が多すぎると、実際の契約条件が不透明になりやすく、エンジニアが不利な立場になってしまうことも想定されます。

営業力の高い企業であれば、エンド企業や元請け企業と直接取引することが可能です。上流の案件や好条件の案件を獲得できることで、エンジニアはさまざまな経験を積んだり、スキルアップを目指したりできるでしょう。またマージン率を抑えられるため、エンジニアに報酬や教育制度を還元しやすいメリットがあります。クライアントとの密なコミュニケーションを通じてスキル要件や業務内容を明確化しやすいのも特徴です。

企業情報や求人内容を確認し、エンド企業や元請けとの取引に強みがあるかを確認しましょう。なるべく元請けに近い企業を選ぶのがポイントです。

人事評価制度が明瞭であること

SES企業に限らず、明確な人事評価制度を設けていない企業が存在します。そのような企業に就職した場合は、自身の成果を見てもらえずに、継続的な昇給やキャリアアップがなかなか実現しないことがあります。評価制度の基準が明確ではないと、公平性や納得性を図りにくく、所属する会社での将来像をイメージしにくい状態を招きます。結果、不満は募りモチベーションは下がり、離職にも通ずるものです。

面談や説明会ではどのように評価されるのか、評価結果が昇給やキャリアにつながるのかを丁寧に確認することが大切です。評価制度について質問するのはもちろん、先輩社員の声を聞くと具体的な実態を確認できるかも知れません。

給与や賞与の設定が適正か否か

SES企業はクライアントとの契約金額にマージンを乗せてその一部をエンジニアに還元する仕組みが一般的です。そのため、エンジニアへ還元される報酬の割合が妥当かどうかを確認することが重要になります。

どれだけエンジニアという仕事が好きでも、仕事内容に見合わない報酬が続くとモチベーションを維持するのは困難です。エンジニアやエンジニアの技術を大事に思っている企業であれば、給与やボーナスも納得性のある仕組みを採用しています。給与や賞与は、その企業がどれだけ安定しているのかを見極める基準の一つともいえます。営業力や技術力が高く、継続的に利益を上げられている企業のほうが、社員への還元率を高められるからです。

この点、SESではお客様からの単金を元に報酬制度を確立しているSES会社がおすすめです。自身の開発実績、スキルアップ、それらお客様からの評価が単金に反映され、一定比率で還元される仕組みではないと納得性を醸成するのは困難です。

福利厚生が充実している点

社会保険や健康診断、資格取得支援などの福利厚生が充実しているかどうかは、長く働く上で非常に重要なポイントです。企業によっては休暇制度が充実していることでリフレッシュする機会が得られたり、家族手当や住宅手当が充実していることで経済的なサポートを受けられたりする制度があります。

SES企業の中には、常駐時やリモート時の支援、スキルアップ制度や資格取得支援などに力を入れているところも増えてきました。安心してキャリアを続けられる環境があるか、入社前にしっかりと情報収集しておきましょう。

ベテランのエンジニアが活躍している

社内に経験豊富なエンジニアや、長年在籍している技術者が多い企業は、SESで若手が成長する上でのマネージメントサポートや、技術ナレッジなどの共有など教育体制、人材育成への意識が高い傾向があります。実務で具体的なスキルを学べるだけでなく、技術的な相談を気軽にできる環境が整っていることが多い傾向です。

またチームでの参画や一定の規模感になると独占枠として好条件の案件参画にも期待できるのも魅力的です。

上場企業の場合はIR情報も確認してみる

IR(インベスターリレーションズ)とは、今後の展望や財務状況など、株主や投資家にとって必要な情報を提供する活動です。上場企業となると、財務情報や経営方針が開示されるため、求人票では知ることのできない、業況や計画に対する戦略やその進捗、それらの将来性に関して理解を深められます。

事業拡大に向けた計画やSESビジネスへの注力具合なども把握でき、安心して働ける企業かどうかの判断材料の一つとなるでしょう。

SESからフリーランスになるメリットとデメリット

SESで経験を積んだ上でフリーランスとして独立するキャリアプランを考えるエンジニアも増えています。

フリーランスは正社員時より報酬を得られることが多く、自由度も高い反面、報酬の安定性や営業の手間などの課題があります。ここではSESからフリーランスに移行する際のメリットとデメリットを解説し、今後の市場動向も踏まえて考察してみます。

SESからフリーランスエンジニアになるメリット

フリーランスエンジニアは、自分で案件を選択し、スケジュールや報酬条件の交渉を主体的に意思決定できます。SESで幅広い現場を経験し、人脈や実績を積んでいれば、高単価の案件を獲得するチャンスも広がるでしょう。

また、時間管理やワークライフバランスも調整しやすいのは大きな魅力といえます。自分が望むスキルアップの方向性に注力しながら、専門性をさらに高めたい人にとっては、フリーランスの働き方がマッチすることがあります。

SESからフリーランスエンジニアになるデメリット

フリーランスになると、安定した給与や福利厚生がなくなったり、案件を受注できない期間のリスクを常に負うことになります。定期的に営業活動や契約交渉を行う必要や経理関係の業務など、負担が増える点はトレードオフとなります。

若手や人脈が乏しい状態では、フリーランスでの案件獲得が難しく収入が不安定になりがちです。労働環境や報酬条件が整わないまま独立すると、思わぬ苦労をするケースもあるため、市場評価などを得てからフリーランス化(独立開業)を検討するのが良いでしょう。

SES市場の成長と今後の動向

IT人材不足が続く中で、SESの需要は今後も安定して拡大すると見られています。特に専門スキルを持つエンジニアは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進やAI領域、さまざまな新規サービス開発においても引き続き重宝されるでしょう。

そうした背景から、SESで実務経験を積みながらフリーランスに転向するパターンは十分に現実的です。反面、フリーランス増加に伴い競合が激しくなる可能性もあるため、常にスキルのアップデートや自己研鑽、ネットワークづくりが欠かせません。

まとめ:SESの理解を深めて適した働き方を見つける

SESを選択するメリットとデメリットを把握した上で、自分のキャリアに合った働き方を見つけましょう。

SESとはIT業界の契約形態の一つとして、多様なプロジェクトに関与しながらスキルアップが狙える一方、最後までプロジェクトを牽引しにくい・給料面で安定が得にくいなどの懸念も存在します。自分の志向やライフプランを考慮し、本当に合った働き方を選択することが大切です。

SES企業を探す際は、メリットだけでなくデメリットにも目を向けて、さまざまな視点から向き合い、課題解決に取り組んでいる会社をおすすめします。将来フリーランスにチャレンジしたい場合は、SESでの経験を人脈や実績づくりに活かせる可能性があります。一方、腰を据えて同じ環境で専門性を高めたい人には、請負契約や正社員としての働き方が向いているかもしれません。このようなさまざまなケースに対応するため、サポートしてくれるエージェントの存在も重要です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、まずはSESの仕組みを正しく理解し、企業選びとキャリア設計を進めていきましょう。

本記事の内容はIT業界で現場経験豊富な監修者がチェックし、最新のSES動向を踏まえて公開しています。数々のプロジェクトを手掛けており、企業支援や独立支援などにも携わっているため、信頼性の高い情報としてお届けします。